近藤昌美個展「滝と花と犬」

|

|

|

|

|

|

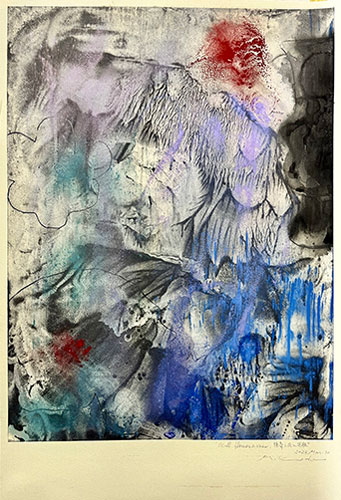

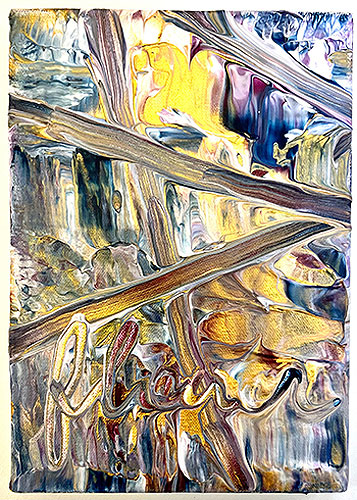

「滝と花と犬」

ふと思いついた3つの単語を巡って絵を描いてみる。何の脈絡も繋がりもない3つ。滝と花は風景の組み合わせとして凡庸だ。犬が付け足されることによっても大きな意味は発生しない。

絵画の対象の意味と無意味。絵画は何によって立ち上がってくるのか?延々と描いて来ても毎日同じ疑問を反芻するだけ。

今回の個展ではペインティング、ドローイングともに全新作で展開します。併設のプラザギャラリーでは旧作の小作品を中心に展示する予定です。皆さまのご高覧をお待ちしております。

近藤昌美

仙台アート・ジェオ・コンストゥルイ研究会

-東京展-

|

|

|

|

|

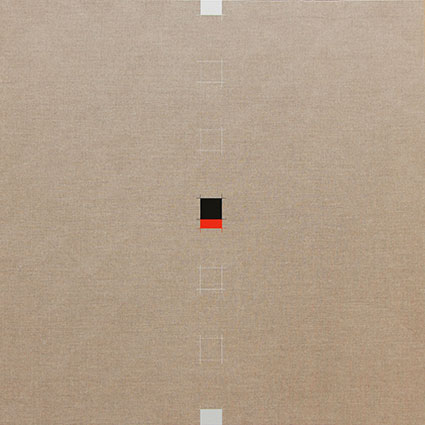

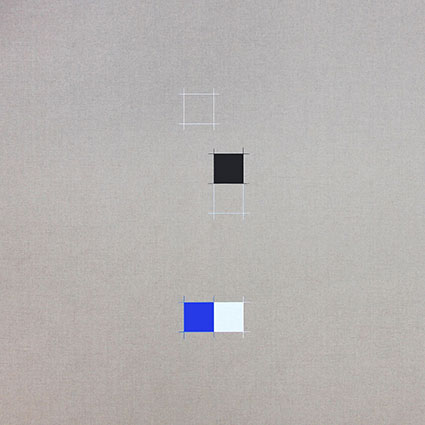

絵画の歴史は20世紀に入るとこれまでの具象絵画中心の世界から新しく抽象絵画が生まれ、それは同時に抽象表現的絵画と幾何学構成的絵画の誕生に成りました。北ヨーロッパから誕生した幾何学構成アートの流れはヨーロッパから更に世界へと広がり、地域を超え時代を超えて幾何学構成アートの精神が今日迄継続されて居ます。

幾何学構成絵画の流れを汲むパリを中心とした世界の作家達の作品のみを多数コレクションして居る日本唯一の Satoru Sato Art Museum では一般市民に幾何学構成アートの理解と普及をと2008年より佐藤達氏を講師に招き開催していた一つに、大人の幾何学絵画教室が在ります。

その大人の幾何学絵画教室に参加した仙台の美術愛好家の方が中心に成り、仙台でも開催しようと2012年仙台で始まったのが仙台アート・ジェオ・コンストウルイ研究会。

仙台での開催は 昨年記念すべき10回目を迎えました。(2020年はコロナ禍で中止)当会に参加する方々は、美術愛好家と作家の方々の交流の場でも在ります。参加者は仙台市内だけではなく関東地区やヨーロッパの作家達も参加して居る交流の場。見る方々にとっても楽しい展覧会に成る事と思います。

事務局・佐藤 朱理

フィルムフォトのアクチュアリティー

|

|

|

誰しもが映像を撮影し、即時に世界に発信できる現代において、フィルムフォトの作品はどのようなアクチュアリティー(現実性 )があるのでしょう。本展はフィルムカメラを用いたストレートフォトグラフィーの作品と、写真家同士の対話を通じて、その重要性や可能性を探ります。三人の写真家はキャリアの始まりからフィルムカメラを使い続けていますが、それが作品の内容と深く結びついているだけでなく、時代の変化とともにフィルムで撮ることに対してより自覚的になっているようです。作家たちは対話の中で、「シャッターを押したことは、種を撒いたに過ぎない」(由良)、「撮った時の感触が良かったら、見るまでずっといい気分。」(船木)、「自分が思い描くものとは別の答えが導かれる。」(小平)と述べています。これらは作品の中でどのように活かされているのでしょうか。本展は写真というメディアの在り方について、改めて考える機会となることでしょう。

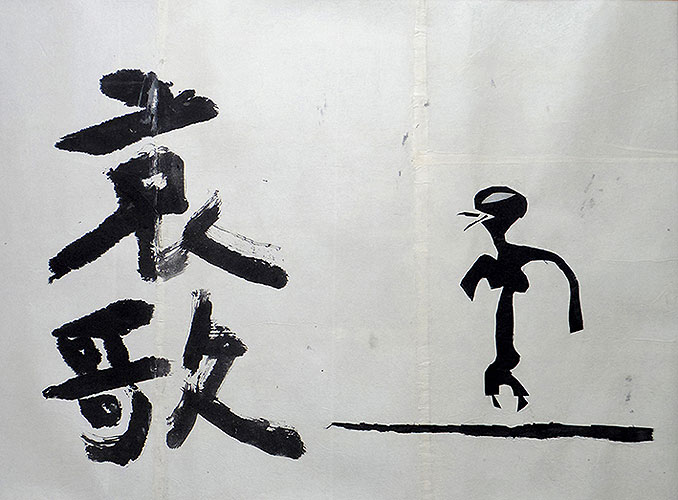

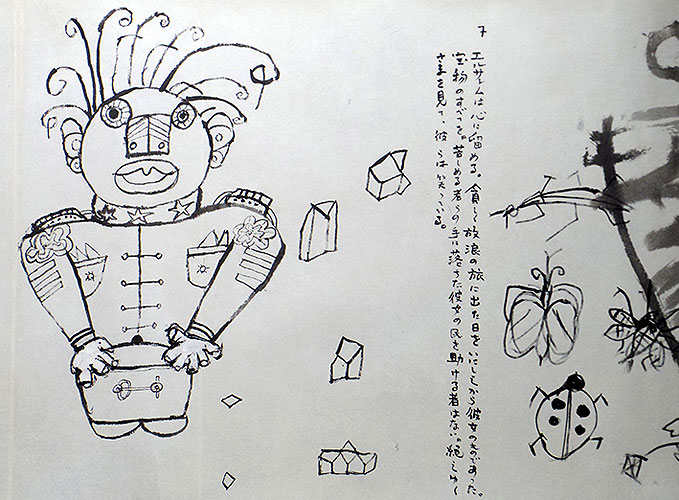

掛井 五郎 展「 哀歌 」

|

|

|

|

神の前で神と共に神なしで生きる(神学者ボンへッファーの言葉)

掛井五郎(1930-2021)は、1950年代から晩年にいたるまで、日本の彫刻界の第一線で活躍を続けてきました。その作品はブロンズによる人間像を中心としたものですが、大胆なデフォルメが加えられた独特なもので、一見しただけで掛井の作品だとわかる個性を備えています。それらは、ときにユーモラスでありながらも、見る者に「人間とはなにか」を問いかけるものとなっています。

本展は2008年に制作された三つの画巻《哀歌》《ヨハネ黙示録》《ノアの箱舟》を中心とした構成となります。いずれも20メートルを超える長大なサイズですが、感情のほとばしりに任せるように一気呵成に描き上げられています。掛井の彫刻作品にもよく登場するような、大胆なデフォルメによる人間の姿と、その間に書き記される言葉(物語)とが一体となって、見る者の胸に迫ってくるものとなっています。

これらの主題は、いずれも、キリスト教に由来するものですが、これらの作品の意味はそこに限定されるものではありません。彫刻作品についても、とくに初期には、キリスト教に由来するタイトルをもつものも多くつくられてきましたが、作者の主眼は、それを通じて、人間という存在の本質を問うことにあるように思われます。その意味では、ロダンの受容に端を発して、日本近代彫刻史のなかで形成されてきた「ヒューマニズムの系譜」に連なるものといえます。

三つの画巻は、長大であることから、これまでは部分的に展示されたことしかありませんでした。本展では《哀歌》の28メートル近い画面のすべてを展示します。また、《ヨハネ黙示録》と《ノアの箱舟》を部分的に展示するほか、同時期のデッサンや彫刻小品なども紹介します。

藤井 匡 / 美術評論家、東京造形大学教授

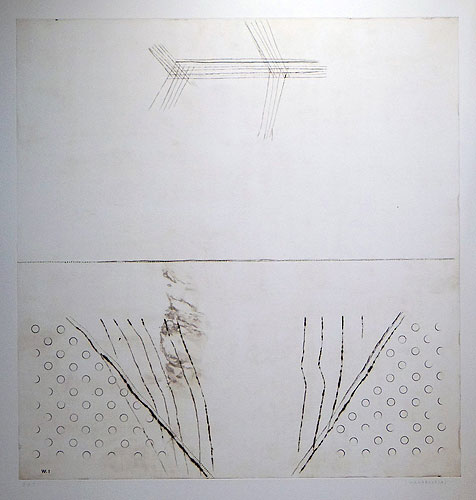

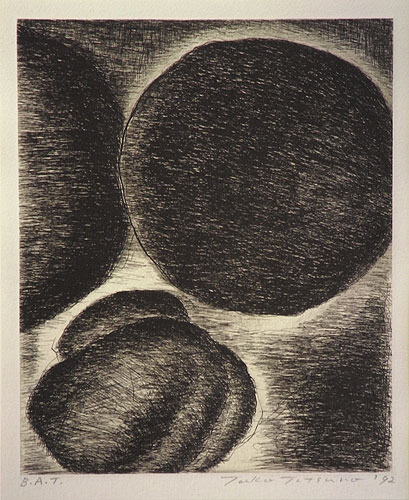

版画の〈うつす〉

|

|

|

|

|

うつす。漢字では「写す」「映す」「移す」などと表記して、各々で意味が異なります。

「写す」は「文書・絵などを元のとおりに書き取る」、「映す」は「反射や投影などによって物の形や姿を他の物の表面に現す」、「移す」は「位置や地位を変える」といった意味で用いられます。しかし、言葉を使おうとすると、どの漢字をあてるべきか迷うことが多々あります。実際には、これらは明確に切り分けられないところがあるのです。それは〈うつすもの〉と〈うつされるもの〉の関係が、微妙なニュアンスの違いをもちながら、多様に絡まりあっているからだと思われます。

美術作品の場合、抽象的であれ具象的であれ、観念的であれ実在的であれ、定着されたあるイメージ(像)が視覚的に伝えられることになります。このイメージを生み出し、定着させる方法はアーティストごとにさまざまであり、それが美術表現の豊かな広がりをつくりだします。〈うつす〉の多様性はこの豊かさに導かれるものと言えます。特に版画技法を用いる表現では、〈うつす〉の多様性はさらなる展開を見せることになります。技法のもたらす制約や版元(プリンター)との関係が表されるイメージにフィードバックされるからです。

本展に出品される五人のアーティストは、いずれも、絵画や彫刻などを手がけてきた作家であり、版画を中心に制作を行ってきたわけではありません。だからこそ、ここでの〈うつす〉の意味はより重層的になります。1枚の版画のなかに見られる〈うつす〉の多様な意味を考えることから、「版画を見ること」と「版画を通して(何かを)見ること」の面白さを発見していただければと思います。

藤井 匡 / 美術評論家、東京造形大学教授

没後10年 織田廣喜展 パリ-仙川

|

|

|

パリを思わせる風景や女性たちを描いて人気を博した織田廣喜(1914-2012)は、1957年以降、世田谷区上祖師谷を制作と生活の拠点にしていました。徒歩圏内にある調布市仙川は画家のお気に入りの散歩コースで、最晩年まで、東京アートミュージアム近辺にも頻繁に訪れていました。

織田は、1960年以降、パリに何度も向かい、数多くのスケッチを描いています。しかし、スケッチにしろ、それらに基づいた油彩画にしろ、パリの情景をそのまま再現したものではありません。画家の内面のフィルターを通して変換された、織田独自の世界を表わしたものとなっています。そこに登場するのは、現実には、どこにも存在しない場所なのです。そうした彼の絵画はフランスと日本の〈間〉で描かれたものといえるように思われます。

甘美で華やかな絵画世界とは異なり、織田自身は質素な生活を淡々と営みながら、数多くの作品を生み出していきました。破天荒な芸術家伝説などとは無縁の生き方ですが、逆に、そうした日常の繰り返しこそが、画家としての空想を自由にはばたかせるために不可欠だったのかもしれません。彼にとっての仙川はそうした日常に属する場所です。「パリ-仙川」とは、地図上のふたつの場所を指すだけでなく、絵画世界を構築するために織田の精神が往還したふたつの場所も示す言葉なのです。

東京アートミュージアムでは、織田の展覧会として、2012年の追悼展、2014年の生誕百年記念展、2017年の没後5年展を開催してきました。没後10年の節目で行う今回の展覧会では、二科展に出品された300号の大作をはじめとする油彩画のほか、未発表のスケッチ類や資料を展示し、織田廣喜の画業を改めて考えたいと思います。

藤井 匡 / 美術評論家、東京造形大学教授